La crise économique tunisienne, marquée par une croissance en berne et une massive inflation, a été aggravée par la pandémie de Covid-19 et le coup de force du président Kaïs Saïed. Ce dernier, au lieu de sonder la plaie financière, et y porter au besoin le fer chaud, s’accroche à la remorque d’Abdelmadjid Tebboune, qui n’est pas mieux loti que lui.

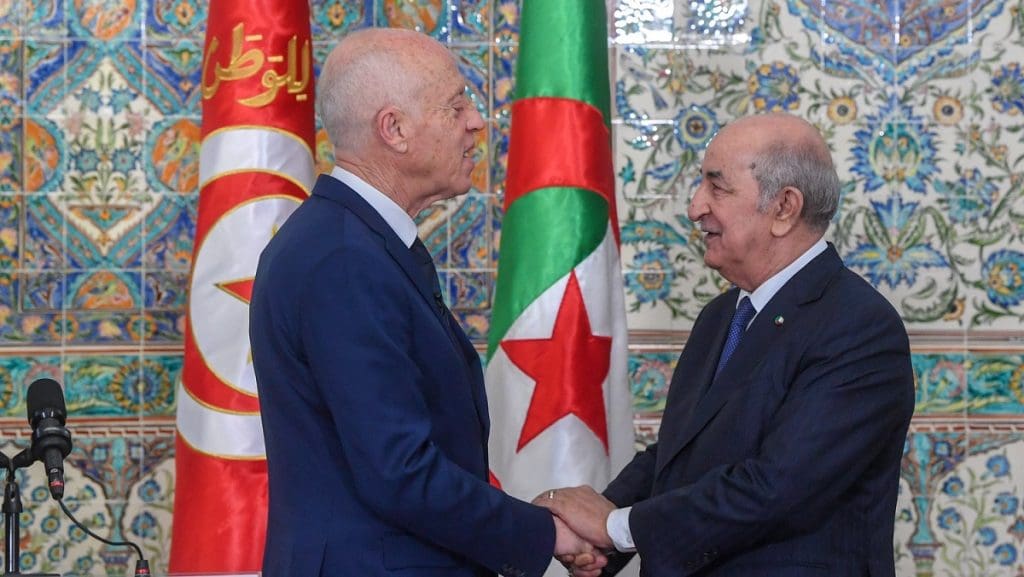

La Tunisie veut renflouer les caisses de l’État, qui se tarissent sous l’effet d’une double crise économique et politique, selon des responsables de la banque centrale. Avant la visite d’Abdelmadjid Tebboune à Tunis, Alger annonce un prêt de 300 millions de dollars à la Tunisie, alors que leurs échanges commerciaux sont limités à environ 1,2 milliard de dollars. Des médias parlent de l’axe Alger-Tunis. Toutefois, des symptômes avant-coureurs se manifestent ; d’autres s’y ajoutent qui ne sont pas moins significatifs pour faire de cette alliance un échec monumental.

L’économie tunisienne, caractérisée par une croissance languissante depuis dix ans (0,6 % par an en moyenne) et une forte inflation (6 % par an), a été terrassée par la pandémie de Covid-19, laquelle a mis le pays à l’arrêt et l’a privé de recettes touristiques essentielles. La crise a été aggravée par l’action brutale du président Kaïs Saïed, qui, invoquant un «péril imminent» menaçant le pays en raison de majeures divisions politiques, s’est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet en limogeant le gouvernement et en suspendant le Parlement jusqu’à fin 2022, dominé par le parti d’inspiration islamiste Ennahda.

À l’international, les ONG dénonce une dérive présidentielle autoritaire et un danger planant sur la pérennité de la démocratie en Tunisie. En Algérie, c’est un pays sans liquidités, vulnérable à la volatilité du marché des hydrocarbures, qui distribue les chèques un peu partout. Or, alors que le pays est confronté à un assèchement rapide des réserves de change; à l’aggravation du déficit budgétaire et de la balance des paiements; à une forte dévaluation du dinar et à une poussée inflationniste, le pouvoir algérien, en dépit de la récession économique et du chômage de masse, dilapide les rares financements qu’il possède encore. Selon certains économistes, les réserves du pays pourraient s’épuiser à très court terme.

Deux pays au bord du gouffre

L’Algérie et la Tunisie ont donné un spectacle inattendu. D’un côté, un petit pays écrasé par les dettes et incapable de devancer les échéances fixées par ses créanciers, et de l’autre, un régime divisé qui a perdu le sentiment du possible et du réel. Tunis cherche son salut chez un voisin en détresse et spécule sur cette imagination, un voisin dont l’industrie et le commerce sont compromis, et l’avenir même atteint par le scandaleux abus de le la manne financière et énergétique.

S’il ne fallait à la Tunisie que du courage, elle n’en manque pas. Ses défaillances n’ont jamais été que momentanées et son histoire n’est qu’une longue suite de grands relèvements. N’est-il pas permis de sourire à la pensée que Kaïs Saïed cherche à se ressaisir auprès d’une Algérie qui a annoncé une baisse de 30 % du budget de fonctionnement de l’Etat ainsi qu’une réduction de l’énorme facture des importations de 41 à 31 milliards de dollars ? Une Algérie tellement abîmée qu’elle a décidé de se passer des services des cabinets d’expertise étrangers pour ses grands projets afin d’économiser annuellement 7 milliards de dollars.

Cher est le miel qu’on lèche sur les épines

En Algérie, même le géant public des hydrocarbures Sonatrach a réduit son budget 2020 de 50 %, soit l’équivalent de 7 milliards de dollars. Alors que la Tunisie est confrontée à une flambée du chômage et une vague de faillites qui a accentué les conséquences sociales désastreuses, l’aide algérienne ne peut être qu’un cadeau empoisonné, accordée par un pays qui multiplie lui-même les coupes budgétaires et qui mène une politique monétaire expansionniste qui alimente l’inflation sans traiter les problèmes de fond. En Tunisie, de nombreux emplois ont disparu dans le secteur informel, qui embauche quelque 43% des travailleurs tunisiens, notamment dans l’agriculture, la restauration, le commerce ou le tourisme, secteurs clés frappés de plein fouet par la Covid-19.

L’Algérie veut réoccuper la scène diplomatique régionale alors que la la direction générale intérieure lui manque pour mettre en œuvre les multiples réformes qu’elle envisage. Les Algériens, subordonnés à un pouvoir presque absolu de l’armée avec une façade civile incarnée à Tebboune, sont tenus à l’écart de la chose publique ; souffrant de l’indifférence politique, et du dédain des intérêts généraux les plus élémentaires.

La Tunisie préfère une cage dorée à la liberté

Le cabinet tunisien subit tous les sacrifices et consent à toutes les extrémités par le désir de se concilier une alliance algérienne trop onéreuse. Faute de savoir calculer au plus juste l’appui dont il a besoin dans ses relations extérieures pour résoudre sa crise économique, il se laisse intimider par l’empire malsain d’une liaison trop exclusive, qui, à terme, aggravera à la fois ses embarras et ses problèmes. La Tunisie ébranle avec ses propres mains l’avenir de sa liberté politique et diplomatique : voilà le tableau peut-être assez imprévu que ce prêt algérien offre.

L’étonnante abstention de la Tunisie lors du vote, le 29 octobre, de la résolution 2602 du Conseil de sécurité de l’ONU prolongeant le mandat de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso) n’a pas fini de susciter des commentaires qui penseraient que le pays est en passe d’abandonner sa position traditionnelle dite de «neutralité positive» à propos du Sahara à la suite de pressions algériennes accrues.

En Tunisie, l’opinion publique est troublée à l’idée que leur pays incline trop volontiers à céder à son voisin plus que de droit, et de mettre enchère sur enchère afin de se mieux garder cette ruineuse amitié. Pour ceux-ci, le premier devoir, c’est que les exigences algériennes doivent être proportionnées à la fermeté qu’on leur oppose, et ne pas reculer ou s’effacer devant les dangers qu’elles provoqueraient. Quant à l’Algérie, le peu de transparence qu’elle entretient sur l’état des finances publiques, les difficultés économiques, ainsi que la corruption endémique, sont des bombes à retardement.