La rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, annoncée le 24 août par le régime algérien, intervient dans un contexte de vulnérabilité de la junte politico-militaire qui ne cesse de dénoncer des complots contre l’Algérie. Discrédité par son incapacité à faire face à la pandémie de Covid-19 comme aux ravages des incendies qu’a connus la Kabylie, certaines plumes trouvent pourtant des excuses à un régime mythomane et assassin.

Il y a bien des moments où certaines analyses sont furieusement fantaisistes. La journaliste Julie Chaudier a publié, le 20 décembre, un article obscurci de plusieurs erreurs factuelles, empruntées à des sources douteuses, découpées, semble-t-il, au jour le jour et mis bout à bout, voilà tout l’article, qui porte ce titre surprenant : «Le Maroc souhaite-t-il la guerre avec l’Algérie»

Le vocabulaire employé est d’une trivialité abyssale : «en découdre par les armes», «immense frustration», «déclarations médiatiques assassines», le Maroc «participe à la montée des tensions avec l’Algérie». La preuve ? «le bombardement de deux camions civils algériens au Sahara». Que faisaient donc ces véhicules sur le territoire marocain ?

C’est pourtant bien l’Algérie, tourmentée des difficultés du moment, voyant dans le Maroc le grand ennemi, ne cherchent qu’à susciter contre lui toutes les inimitiés, qui évoque la guerre sans cesse. La conduite des affaires extérieures est marquée par une politique indécise et belliqueuse, cette obstination acharnée à vouloir se contenter de s’attaquer au Maroc, dans une ridicule frayeur des partis pris et un empressement malencontreux à chercher de petits exploits pour compenser l’absence des grands dans une lutte larvée contre Rabat. Ce sont là les causes de cette infériorité si soigneusement dissimulée malgré les marques très visibles auxquelles on peut la reconnaître dans les dernières décisions de l’Algérie contre le Maroc.

Mme Chaudier traite des relations algéro-marocaines mais les détails sont énumérés confusément, sans autre ordre, semble-t-il, qu’un lien chronologique assez lâche. L’arrière et le front se mêlent. Aucun effort n’est fait pour analyser l’origine de la rupture loin du colportage, et des fictions maladroitement inventées. Des recherches approfondies, appuyées sur une critique sérieuse des sources, il en manquait. Mme Chaudier a préféré effleurer les problèmes, plutôt que de les creuser.

La journaliste écrit sérieusement : «En fait, les tensions actuelles sont le résultat de la concomitance entre le grand retour de l’Algérie sur la scène internationale, avec la chute de Bouteflika, et la nouvelle posture du Maroc, plus agressive, vis-à-vis de ses alliés européens», avant qu’Abdelmalek Alaoui, président de l’Institut marocain d’intelligence stratégique, ne sauve un peu la mise : «Il ne faut pas réduire les récents événements à la seule relation Maroc-Algérie, mais comprendre que le Maroc est en train de dérouler sa stratégie de diversification de ses alliances, avec Israël entre autres. Il veut rééquilibrer ses relations avec l’Union européenne et être traité d’égal à égal.»

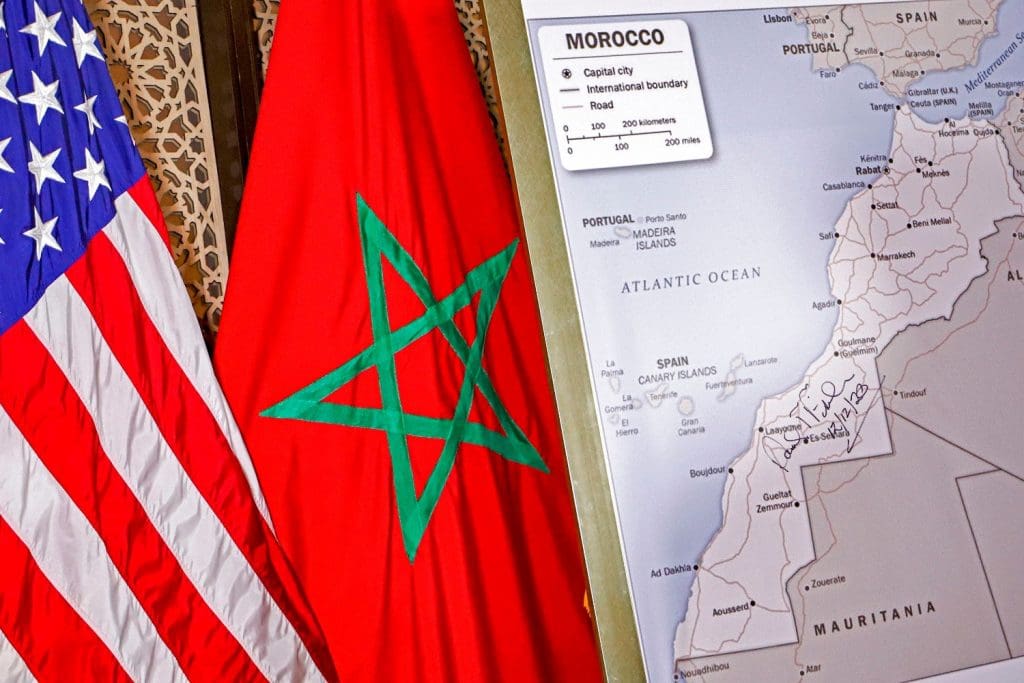

Mme Chaudier interroge un obscur observateur pro-Polisario, Haizam Amirah-Fernández qui, lui, prétend que le Maroc n’a capitalisé que sur la déclaration américaine, pourtant historique. «Le Maroc a pensé que le conflit au Sahara occidental était gagné mais, contrairement à ce qu’il s’attendait à voir, aucun de ses alliés n’a emboîté le pas à Trump : aucun autre membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies ni aucune organisation internationale», prétend-t-il. Pourtant, jamais le Maroc n’a été aussi audible sur la question du Sahara. Le Maroc pense que si l’Espagne changeait de position, d’autres pourraient suivre, ce n’est pas réaliste pourtant.” Pas réaliste ? “Qui sait ? Qui aurait pensé que les États-Unis reconnaîtraient la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental ?”, rappelle Abdelmalek Alaoui.

La journaliste reconnaît que le Maroc «a remporté une petite victoire avec le communiqué officiel de l’Allemagne publié le 13 décembre» : “Avec son plan d’autonomie soumis en 2007, le Maroc a apporté une importante contribution à un tel accord”, et d’ajouter «que cette position est déjà celle de tous les grands États occidentaux amis du Maroc.»

Le 19 novembre, le Conseil européen a fait appel du jugement du Tribunal de l’UE annulant deux accords de libre-échange avec le Maroc, lesquels s’appliquaient au territoire du Sahara. Mme Chaudier sombre dans ses perceptions inexactes, ou mieux encore des perceptions inexactement interprétées. «L’Union réussira-t-elle à sauver ces accords face à l’intransigeance du Maroc ? Le Conseil doit réécrire ces accords de façon à répondre à la fois aux exigences du Tribunal et aux limites imposées par le Maroc», écrit-t-elle.

À court d’arguments, elle rappelle… la position du roi Mohammed VI : «À ceux qui affichent des positions floues ou ambivalentes, Nous déclarons que le Maroc n’engagera avec eux aucune démarche d’ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain. Par ailleurs, Nous considérons que les conseils élus démocratiquement, librement et de manière responsable dans les provinces et régions du Sahara sont les véritables représentants légitimes de la population locale.»

Il fallait attendre pour avoir une information de première main : «Le Maroc n’admettra donc pas que l’UE puisse consulter qui que ce soit au titre de représentant du peuple sahraoui.» Lucide, elle affirme que le Maroc «refuse de reconnaître lui-même l’indétermination du statut du Sahara occidental à travers la signature d’un accord qui l’exclurait de son champ d’application. Alors, le Maroc est-il prêt à renoncer totalement à ses accords commerciaux avec l’Union européenne ? “Le Maroc a désormais un agenda beaucoup plus affirmatif de la place qu’il souhaite occuper dans le concert des nations. Il souhaite avant tout rééquilibrer sa relation avec l’Union européenne qui tient un double langage : le Maroc est à la fois considéré comme un marché crucial pour les produits de l’Union européenne et une digue contre les migrations et, de l’autre, l’UE développe une stratégie de sémantique anxiogène au sujet du Sahara”, explique Abdelmalek Alaoui, président de l’Institut marocain d’intelligence stratégique. “Le Maroc n’accepte plus l’ambivalence de ses alliés.”», admet-elle.

«Difficile pourtant d’imaginer que le Maroc puisse renoncer totalement, fût-ce au nom de sa grande cause nationale, à ces accords alors qu’“en 2019, l’Europe demeure le partenaire favori du Maroc avec 65,8 % du total des échanges, soit 508,6 milliards de dirhams (48,58 milliards d’euros). Ce chiffre est soutenu par les échanges effectués avec l’Espagne (144,4 milliards de dirhams) et la France (120,9) qui contribuent à eux seuls à 52,2 % des échanges du Maroc avec ce continent”, selon l’Office des changes marocain. Zoubir Yahia estime quant à lui que le Maroc n’est pas prêt à renoncer à ces accords. “Avec l’appel, les avocats feront traîner les choses autant que possible, estime ce chercheur à l’Observatoire universitaire international sur le Sahara occidental de l’Université Paris Descartes. Le Maroc ne va pas vivre seul. “L’Union européenne reste son partenaire le plus important”. Que reste-il donc comme option au Maroc ? “Je ne pense pas que les accords soient finalement remis en cause. Je suis convaincu que des innovations juridiques sont possibles pour permettre la pérennisation des accords entre le Maroc et l’UE”, estime Abdelmalek Alaoui», a-t-on indiqué.

«Le Maroc est devenu la base arrière pour la planification d’une série d’agressions dangereuses contre l’Algérie dont les dernières sont les fausses accusations lancées par le ministre des Affaires étrangères israélien contre l’Algérie en présence de son homologue marocain, qui est en fait l’instigateur de ces déclarations »