Il est intéressant de relever que ce qu’une puissance attend d’un Etat souverain aujourd’hui peut être à l’opposé de ce qu’elle lui a demandé hier. Les concepts, eux-mêmes se meuvent au gré des intérêts économiques ou politiques du moment.

Début 2020, l’Union européenne attendait du Maroc une diplomatie proactive pour défendre ses intérêts auprès de certaines de ses instances. Traduction : suite à la période de suspension par le Royaume, du dialogue politique avec l’UE entre décembre 2015 et janvier 2019, la Commission européenne n’a pas pu accéder aux données pour une juste évaluation des réformes entreprises au Maroc durant ces 4 ans. Afin que le Parlement européen n’opte pas pour une baisse de l’appui budgétaire accordé par l’Union européenne au Maroc, cette dernière attendait que Rabat plaide pour sa position pour défendre le budget Maroc.

Le 10 juin, ce même Parlement européen (PE) vote une résolution sur l’ “utilisation des mineurs par les autorités marocaines” au cours de la crise migratoire de Sebta, condamnant le Maroc. Etonnant, alors que le 2 juin dernier, Oliver Varhelyi, Commissaire européen à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage, saluait vivement les instructions royales de réadmettre au Maroc sans plus tarder tous les mineurs en situation irrégulière en Europe. Parallèlement, la crise Maroc-Espagne préexistante, ne cesse de s’approfondir, au vu de la gestion hasardeuse et couteuse sur les plans financier, politique et de voisinage, de l’accueil sous fausse identité, par l’Espagne, d’un tortionnaire séparatiste. Depuis, le royaume ibérique acculé devant ces irrégularités tant sur les plans diplomatique que de droit, tente une « européanisation de la crise bilatérale », en agitant la carte des migrants clandestins.

Certes, les résolutions du PE ne sont pas contraignantes, mais pourquoi européaniser un non-sujet bilatéral puisqu’en cours de résolution au vu de la décision royale ? serait-ce un appel à une solidarité de « groupe » pour tenter de museler cette diplomatie marocaine tellement décomplexée par rapport aux anciens colonisateurs, qui exprime et défend ses positions ? Cette diplomatie dit avec un langage soutenu, sans ambages et sans arrogance que condamner « le séparatisme chez soi et le prôner ailleurs » est illogique.

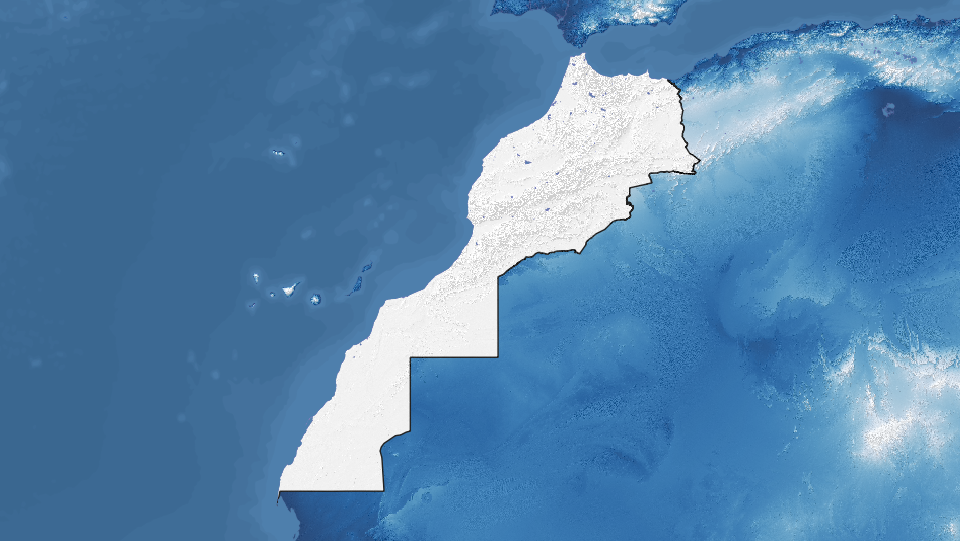

En quoi est-il inconséquent de demander à l’Union européenne d’établir « la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara », en bonne et due forme, puisque les accords de politiques publiques, l’accord de pêche et l’accord agricole, concernent le Maroc du Nord aux provinces du Sud (comme les financements des halles de Dakhla) ? Les rapports de la Commission européenne, dans le cadre de ces accords avec le Maroc, sont, eux-mêmes, truffés de données inhérentes aux produits importés du Sahara vers l’UE. La reconnaissance de fait est claire, pourquoi donc nos 27 partenaires qui établissent ces politiques sortent-ils la carte de l’ONU pour prendre la décision quand l’UE remplit ses marchés de produits des provinces du Sud marocain et fait travailler au Sahara ses entreprises et sa main-d’oeuvre ; pourquoi tenter de gagner un semblant de temps, en jouant sur des contradictions ? pour quels (petits) profits, quand la grandeur des nations se mesure à l’harmonie entre les politiques menées par leurs dirigeants et leurs discours ?

Il est de bon ton de rappeler que c’est feu Hassan II qui avait sollicité l’ONU en premier lieu. Le but en était de conscientiser l’opinion internationale sur une tentative de jouer les prolongations coloniales en créant une entité séparatiste et non pour que l’organisation internationale serve de paravent à des concepts aux antipodes du droit international et de la souveraineté d’un Etat et de son peuple.