Ses peintures psychédéliques ont lié le Bauhaus à l’art islamique – et ont reflété les métamorphoses de la fin des années 60 au Maroc. Hospitalisé à Paris, où il était sous assistance respiratoire après avoir été atteint du Covid-19, son état s’est dégradé trop rapidement. Mohamed Melehi était l’homme des visions vibrantes.

L’artiste marocain Mohamed Melehi, un des plus singuliers noms du mouvement de la figuration moderne, est mort à Paris le 28 octobre, à l’âge de 84 ans des suites du coronavirus. Au sein de la littérature pléthorique le concernant, nombre d’études ou d’expositions ont essayé d’aborder le continent Melehi par le biais des matériaux et des techniques. Il semble au surplus que cet artiste ait eu ce privilège d’attirer sur son talent des regards un peu plus pénétrants que de raison, et de fournir matière, en dehors de l’art, à des suppositions imprévues ou parfaitement contradictoires.

Difficile de publier une notice sur Mohamed Melehi. Plusieurs travaux très recommandables ont fait connaître avec moult détails les particularités de sa vie, et le goût croissant du public pour ses œuvres a augmenté ces dernières années. La place que la mort de Mohamed Melehi vient de laisser vide dans l’école marocaine — qui songerait à le nier ? — une des plus marquantes et des plus légitimement conquises. Quelles que soient d’ailleurs les inclinations, quelque prédilection que puissent inspirer les autres œuvres, le nom de Melehi n’en demeure pas moins dans la pensée de tous associé aux noms qui honorent le plus l’art moderne. Depuis l’époque de ses débuts jusqu’au dernier jour de sa vie, il a vu la réussite lui venir de toutes parts et lui rester fidèle.

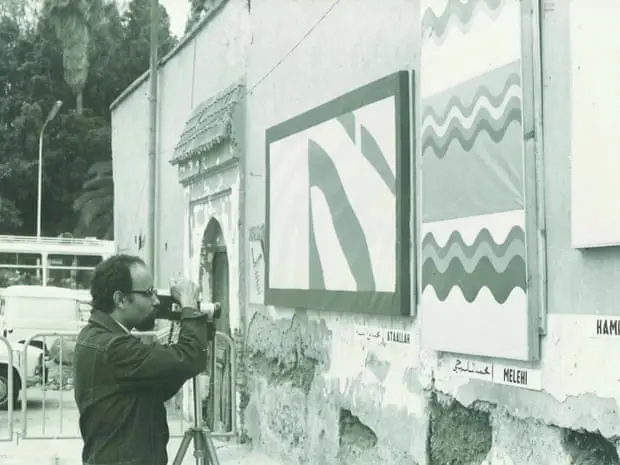

Entraîné vers la peinture par une vocation sincère, sa carrière commence en 1969, quand un groupe d’artistes marocains s’est rendu à Marrakech pour mettre en scène une exposition dans les rues. Les peintures, accrochées aux murs de la ville, étaient une émeute de couleurs et de motifs. Ils doivent beaucoup à l’esthétique du Bauhaus en Allemagne ou à la peinture «hard-edge» de New York par Frank Stella ou Elsworth Kelly; mais ils ont également puisé dans la longue lignée de l’abstraction dans l’art arabe. L’Exposition-Manifeste a eu lieu près de la médina de la ville et se voulait une anti-manifestation d’un «salon» officiel d’art marocain qui se déroulait au même moment.

«Nos œuvres étaient sur la place Jemaa el-Fnaa pendant une semaine, exposées au soleil et au vent. C’était un message idéologique sur ce que pouvait être l’art» avait déclaré Mohamed Melehi.

Pendant une période de près de cinq décennies, chaque nouvelle production de son pinceau a été l’occasion de réactions animées. Il eut toutes les qualités qui font le grand artiste, l’harmonie de la composition, la beauté du style, la profondeur de la touche, la rigueur du dessin et même une entente très marquée du clair-obscur et de la couleur.

Comme beaucoup de ses pairs, Mohamed Melehi avait passé du temps à l’étranger. Il a suivi une formation d’artiste à la Royal Academy of Arts de Séville, bien que les musées de Rome et de New York fournissaient une meilleure formation. En 1962, il a reçu une bourse pour étudier à l’Université Columbia à New York. Son atelier se trouvait à l’étage en dessous de l’artiste pop Jim Dine. Il a passé du temps avec une foule à la mode qui se rassemblait autour de la galerie Leo Castelli. Quelques-unes de ses compositions estimées datent de cette époque.

Jusque-là, le travail de Mohamed Melehi avait été austère. Un tableau de 1960 intitulé Vertical, l’un des nombreux qui ont été exhibés dans une exposition personnelle aux Mosaic Rooms de Londres, consiste en une épaisse ligne rouge peinte à l’acrylique, légèrement incurvée, s’étendant du bas de la toile vers le haut. Au moment où il a quitté l’Amérique, cependant, son travail était caractérisé par un kaléidoscope de couleurs, car les motifs étaient superposés sur la toile avec un sentiment de liberté psychédélique. Il a commencé à incorporer des lignes parallèles ondulées, un motif auquel il est revenu tout au long de sa carrière.

Les conditions de la bourse de Melehi exigeaient que les étudiants internationaux retournent dans leur pays d’origine après leurs études. Lié à la diplomatie de la guerre froide, son financement s’inscrivait dans une stratégie de diffusion des valeurs américaines modernes dans le monde en développement ou, comme le disait un document interne de l’époque, «pour unir, maintenir et élargir la solidarité amicale qui unissait ou devrait unir tous les êtres civilisés».

Melehi n’était pas en le peintre de l’art pour l’art ; son amour de la forme et la fantaisie qui caractérisaient essentiellement sa manière était lié à tous les sentiments communs et solidaires. Il avait un singulier intérêt pour ces grandes questions sociales et politiques qui préoccupent l’esprit des individus et qui agissent sur leurs destinées. Il se laisser aller parfois à l’inspiration et à la fantaisie sans faire absolument de l’histoire un plaidoyer et de l’idée un moyen de conviction.

De retour au pays, huit ans après l’indépendance, Melehi a trouvé le Maroc en état d’urgence alors que le roi Hassan II affermissait son pouvoir. «L’atmosphère politique était très tendue. Les gens essayaient de revendiquer leur liberté et une démocratie élargie.» Il pensait que l’art avait un rôle à jouer dans ce domaine. Cela a également fourni un moyen sûr de protester. «Les autorités de l’époque n’ont pas vu le lien entre l’art et la politique.»

Melehi, avec ses collègues innovateurs Farid Belkahia et Mohammed Chabâa, a cherché à développer un modernisme qui ne se contentait pas de reproduire l’esthétique occidentale qu’ils avaient vue à l’étranger, mais aussi des richesses de la culture locale. En Amérique, Melehi avait été inclus dans l’exposition de 1963 Hard Edge and Geometric Painting and Sculpture au MoMA. «La peinture hard-edge m’a fait redécouvrir l’abstraction inhérente à l’art islamique», a-il confessé. «L’art marocain a toujours été dur» reconnaissait-il. Prenant un poste d’enseignant à l’école d’art de Casablanca, où Belkahia était directeur, Melehi a encouragé ses élèves à faire des excursions pour étudier l’artisanat et l’architecture berbères. «Ma question était: que pourrions-nous trouver au Maroc qui soit une expression du modernisme?»

Belkahia s’est tournée vers les traditions artisanales de la médina, en utilisant des colorants naturels peints sur la peau de veau. Chabâa a entrepris plusieurs commandes murales, incorporant souvent la calligraphie arabe. Dans les années 1970, Melehi est devenu fasciné par l’importance politique de l’utilisation de la peinture automobile au lieu de son acrylique habituel: «Je voulais utiliser des matériaux qui n’ont pas été retirés des classes populaires. J’ai commencé à utiliser de la peinture cellulosique par solidarité envers les plus démunis.»

L’artiste a attiré l’attention du poète Abdellatif Laâbi qui, en 1966, a fondé Souffles, une revue devenue un phare de l’action de gauche. Melehi en était le concepteur. Sa première couverture était ornée d’un soleil noir, la tête de mât écrite dans une police futuriste sans empattement. Un numéro de 1969 défendait la résistance palestinienne et le numéro 19 présentait Malcolm X sur la couverture. En 1972, le magazine trimestriel a été interdit.

Melehi a continué à travailler à l’extérieur, cherchant un public loin des limites raréfiées du musée. Il a commencé à peindre sur bois et a entrepris plusieurs collaborations avec des architectes cherchant à créer une «architecture postcoloniale». Ses peintures ont longtemps diverti un petit groupe d’érudits, mais, plus important encore, avec sa palette joyeuse et ses motifs confiants, l’artiste a cherché un public aussi large que possible. C’est la sensualité de son œuvre, et la facilité avec laquelle elle conjugue modernité et tradition, qui se révèle encore extrême.

Esprit élevé, mais ouvert à tous les courants, imagination délicate et passionnée, Mohamed Melehi était attentif à tous les mouvements d’idées qu’il lui appartenait moins de dominer que de comprendre et de diriger en homme très habile.