Tandis qu’elle est décrite dans les médias français qui s’intéressent à elle comme une personne «issue de l’immigration», Mariame Tighanimine se présente comme «une Française d’origine maghrébine et de culture musulmane.» Dans un livre radoteur et pesant ; la «sociologue» s’épuise à vouloir satisfaire son imagination déréglée en tentant de rebondir sur le parcours de son père.

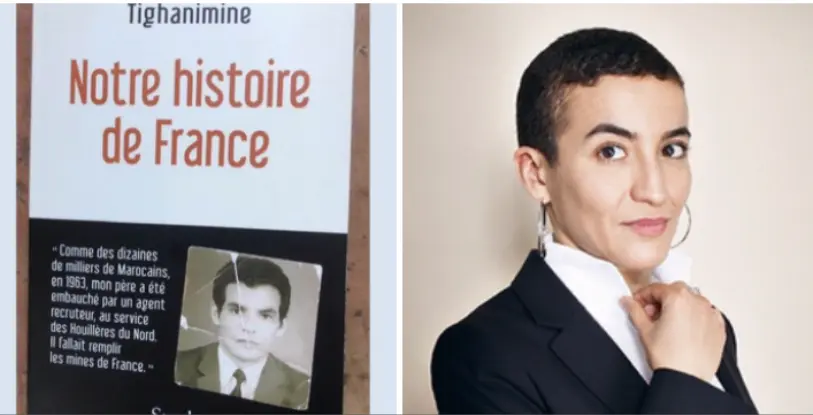

Qui est-ce qui cite encore Gilles Perrault, Moumen Diouri et d’autres en 2022 ? C’est la première question qu’a effleurée Barlamane.com en abordant le triste ouvrage de la «sociologue» Mariame Tighanimine, qui nous promène pendant deux-cents cinquante pages à travers des inventions délirantes. C’est un livre que l’on ne soupèse qu’avec dégoût, que l’on n’ouvre qu’avec défiance, et que l’on ne compulse qu’avec hâte, d’une main distraite. Dans «Notre histoire de France» (Stock), la «sociologue» narre la vie de son père venu en France en 1963 pour travailler dans les mines du Nord.

Au fil d’un texte décousu aux exhalaisons malsaines et nauséabondes, on découvre que la fille et son père ne s’opposent, et ne s’excommunient que sur la question de l’appartenance au Maroc. «Nos discussions sur le Maroc sont très houleuses, surtout lorsque j’aborde la monarchie et que je la critique sans ménagement à partir de faits et de chiffres» reconnaît celle qui est taxée de «marxiste» et de «Lénine» par son géniteur, «têtu, spécialement dès qu’est abordée la monarchie marocaine.»

Mariame Tighanimine combine faits et opinions dans une mixture assez équivoque : «Mon père a un attachement sincère à la monarchie que l’on retrouve chez beaucoup d’honnêtes gens au Maroc et au sein de la diaspora», avoue-t-elle. Selon sa diatribe, une des plus vieilles monarchies du monde vit dans «la peur du chaos» avec «l’idée que son peuple n’est pas fait pour la démocratie ; que sans monarchie forte le Maroc risque de devenir la Syrie (ou l’Algérie, les exemples de pays changent avec les époques), et donc de sombrer dans la guerre civile.» Mariame Tighanimine a l’œil ainsi fait que de ne rien apercevoir au-delà de sa petite propagande où l’odieux mélange du ridicule et du pénible choque le lecteur.

Révisionnisme criminel

Le récit de Mariame Tighanimine se fatigue vite, encombré d’une teinte ingrate et fausse. Malgré ses efforts pour donner à ses phrases un air de vérité, les historiens que nous avons consultés blâment l’ensemble de cet ouvrage, qui pèche par un affreux révisionnisme digne de l’ère soviétique. Les incorrections historiques et les citations non sourcées reflètent uniquement une malheureuse passion dont nombre de ses écrits portent déjà les marques, cette obsession qui chez elle se traduit en haine contre tout ce qui ne cadre pas avec ses croyances.

«L’utilisation contre [le Rif] du gaz moutarde rendu possible par une alliance entre l’Espagne de Franco, la France du maréchal Pétain et la monarchie alaouite», prétend Mariame Tighanimine qui ajoute que «l’alliance entre le mouvement national et la monarchie reposait sur l’allégeance et non sur un programme.» Ce n’est plus un texte caractérisé par un manque de sens du réel, mais un libelle où le souci de la vérité ne tient que trop peu de place.

Mariame Tighanimine dit préférer «l’État-providence et le sécularisme» de la France au «libéralisme, l’autoritarisme et la religion d’État» du Maroc. On n’est plus devant une personne suspecte d’un peu de partialité pour elle-même, de complaisance pour ses mensonges, pour ses opinions, pour ses préjugés, mais face à une personne qui n’a rien à dire. Il y en a qui ont des idées ; et il y en a qui n’en ont pas.

Une femme obsédée par la monarchie, mentalement troublée, voilà tout le débat. Au lieu de raconter la vraie histoire de cette main-d’œuvre qui opérait dans les mines françaises, Mariame Tighanimine préfère diffamer, tronquer, et par la même occasion souiller l’histoire de son propre père.

Sur une émission radiophonique française, elle déclare «être, comme beaucoup de Français, le produit d’une partie de l’histoire postcoloniale faite d’exploitation, d’exil, de déracinement et d’enracinement». Elle, qui ne doit son parcours qu’aux sacrifices de sa famille.

«En 1963, alors que Hassan II a trente-quatre ans et que l’une de ses femmes vient de donner naissance au prince héritier Mohammed VI, mon père, âgé de seize ans, est à bord d’un bateau direction le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais où il restera huit ans» : Si nous nous sommes résigné à reproduire cet extrait, c’est qu’il suffit, nous en sommes convaincus, pour donner une idée limpide du livre dans lequel elle se trouve, si claire qu’elle nous dispense même d’un plus ample commentaire.

Il n’est pas de mots éloquents qui puisse anéantir ce qu’il y aura d’éternellement révoltant dans le tableau d’une femme qui tire les ressources de son existence d’un acharnement insensé contre un royaume séculaire comme le Maroc.