Fin juillet, le roi du Maroc, Mohammed VI, avait déploré les «tensions» avec l’Algérie, invitant le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, «à faire prévaloir la sagesse» et à «œuvrer à l’unisson au développement des rapports» entre les deux pays. Une invitation restée sans réponse.

Le ministère marocain des affaires étrangères a regretté une décision «complétement injustifiée» de l’Algérie, en rejetant «les prétextes fallacieux, voire absurdes, qui la sous-tendent». «Le Maroc regrette cette décision complètement injustifiée mais attendue – au regard de la logique d’escalade constatée ces dernières semaines», explique un communiqué. Dans le monde, plusieurs personnalités d’envergure ont été partagées entre raillerie et consternation après la décision algérienne, rappelant que les conflits sociaux, qui se sont multipliés dans les services publics, notamment dans des secteurs vitaux, ont poussé le régime à durcir le ton à l’égard du Maroc.

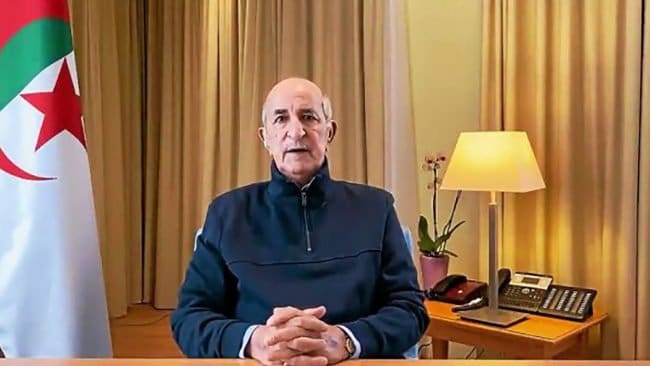

«D’un côté une nation fière , en route vers le succès et la modernité, de l’autre un pays en faillite politique et économique fondé sur le ressentiment pour la France et son voisin. Je n’ai pas dit qui est l’un ni qui est l’autre» a écrit l’avocat l’essayiste Gilles-William Goldnadel. Crise sanitaire exacerbée, poursuite des revendications pour un changement de système, sinistrose économique ; le mandat d’Abdelmadjid Tebboune, élu en décembre 2019, est confronté à de bouleversements sans précédent. L’ancien directeur exécutif de l’agence américaine de développement DFC, Adam Boehler, a déclaré dans un tweet lapidaire que l’Algérie «est du mauvais côté de l’histoire».

Depuis 2017, le roi Mohammed VI évoque longuement les relations entre Rabat et Alger dans ses discours, des liens qui «échappent à la normalité, créant, de fait, une situation inacceptable». «Depuis mon accession au trône, j’ai appelé avec sincérité et bonne foi à l’ouverture des frontières […], à la normalisation des relations maroco-algériennes», a insisté le monarque en 2018 lors d’une allocution ayant coïncidé avec le 60e anniversaire de la conférence de Tanger – qui avait vu les mouvements de libération du Maroc, d’Algérie et de Tunisie se prononcer pour l’unité du Maghreb.

Maroc-MAK-Rachad sont devenus les cibles du régime pour esquiver les sujets qui fâchent : la crise politique, la situation macroéconomique morose du pays, le non-recours au financement extérieur, au nom de la «souveraineté» nationale, l’effondrement des réserves de change, qui s’élèvent actuellement à 44 milliards de dollars (37,367 milliards d’euros) contre 53 milliards de dollars (45 milliards euros) fin 2019.

Depuis deux ans, l’active diplomatie continentale marocaine a aussi donné lieu à plusieurs ouvertures de représentations de pays africains au Sahara, qui valent comme autant de soutiens de fait au Maroc. Au sein même de l’Union africaine, l’élection d’Israël en tant que membre observateur a irrité Alger, laquelle voyait son quasi-monopole sur la Commission paix et sécurité, qui lui permettait d’agiter le dossier du Sahara à chaque réunion de l’organisation panafricaine, est désormais de l’histoire ancienne, se réduire comme un peau de chagrin.