Suite à l’invitation par la direction du polisario en octobre dernier de plusieurs organes de la presse étrangère, The Economist publie son article sur la question du Sahara. L’auteur s’y intéresse surtout aux relations avec l’Algérie.

D‘emblée la question du référendum est évoquée. Il n’a pas eu lieu , affirme le reporter, à cause du blocage par le Maroc, qui met en avant une offre d’autonomie comme base de nouvelles négociations.

L’auteur se concentre ensuite sur le rôle de l’Algérie dans les actions militaires du polisario, pays hôte des dirigeants de ce groupe, en donnant la parole à un diplomate algérien. Celui-ci déclare : « Nous sommes confrontés à une situation de guerre ». Malgré des erreurs dans la terminologie sur la condition des Sahraouis dans les camps de Tindouf [l’auteur affirme que l’Algérie accueille des réfugiés, mais n’ayant pas de carte de réfugiés comme l’impose la convention de Genève relative au statut des réfugiés, pour des raisons évidentes d’éviter la libre circulation des civils et la liberté de choix de leur lieu de résidence] , l’auteur fait part de la difficulté des organes onusiens de mener à bien leur tâche.

The Economist relève que les motivations de l’Algérie, sont également d’ordre stratégique . En effet, si le polisario contrôlait le Sahara « occidental », l’Algérie aurait accès à l’Atlantique et aux routes vers l’Afrique de l’Ouest, tandis que le Maroc serait enfermé dans le coin nord-ouest du continent.

D’un autre côté, le quotidien révèle que le royaume a dépensé des milliards de dollars d’investissements au Sahara occidental. De nombreux bâtiments de Laâyoune semblent avoir été construits assez récemment, y compris les consulats ouverts par un nombre croissant de pays africains. Force de détails continuent d’être donnés : ainsi la ville de Dakhla, sur la côte, était, commente le journaliste, un hameau de pêcheurs il y a quatre décennies. Aujourd’hui, c’est une station balnéaire en plein essor, un spot de kite-surfeurs. Un grand port, destiné à approvisionner l’Afrique de l’Ouest, est en cours de construction. Les camions sillonnent la route côtière reliant le « Sahara occidental » – et donc le Maroc – à la région au sens large.

Plus encore, The Economist note que de manière générale, l’influence du Maroc en Afrique s’accroît, tandis que celle de l’Algérie diminue. Lorsque deux chauffeurs de camion marocains ont été tués en traversant le Sahara plus tôt cette année, les djihadistes ont été pointés du doigt. Mais les diplomates occidentaux soupçonnent l’Algérie, qui essaierait de contrecarrer la poussée du Maroc vers le sud, d’avoir joué un rôle.

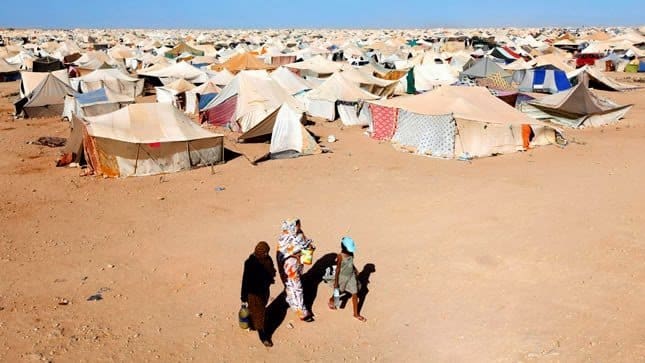

Les dirigeants du polisario, basés à Tindouf, affirment que les manœuvres du Maroc ne leur ont laissé d’autre choix que de rompre le cessez-le-feu. Mais ils subissent aussi une pression interne. Les 173 000 « réfugiés » sahraouis en Algérie sont de plus en plus impatients. Ils affirment qu’il n’a pas plu à Tindouf depuis des années et que leurs troupeaux ont été touchés par la maladie. L’aide internationale a baissé. Pourtant, analyse le journaliste, l’Algérie semble vouloir garder les Sahraouis dans les camps pour qu’ils n’abandonnent pas la lutte. Le polisario craint que la frustration ne déborde ou ne conduise à la radicalisation.

La capacité militaire du polisario a diminué pendant le cessez-le-feu et est loin de celle du Maroc. Le non renouvellement des instances dirigeantes du polisario est mis en avant également dans l’article : « Il est normal de voir des officiers sahraouis âgés de 70 ans commander des soldats de quelque vingt ans». Le polisario, relaye The Economist, espère que l’Algérie voit dans la guerre une chance pour revitaliser sa politique étrangère à la dérive. Ainsi le soutien de l’Algérie serait essentiel pour que « les choses démarrent vraiment ». Certains au Polisario veulent poursuivre d’autres tactiques, comme attaquer plus profondément dans le territoire occupé par le Maroc, estime The Economist. C’est « bien plus qu’une possibilité », estime Mohamed Wali Akeik, récemment nommé chef d’état-major de l’armée sahraouie. « Les entreprises et les consulats, les compagnies aériennes et d’autres secteurs » sont tous des cibles potentielles, dit-il. Il pourrait s’agir en grande partie d’une fanfaronnade. Le Polisario aime à affirmer que ses tirs de barrage et ses raids sapent le moral des Marocains. Il espère que « toute escalade mettra le Maroc assez mal à l’aise pour faire des concessions ». L’Algérie, à son tour, a déplacé des troupes à la frontière. Les diplomates disent qu’elle travaille avec le groupe Wagner, une entreprise de sécurité russe controversée.

Il y a peu de chance que le polisario réalise son rêve d’indépendance pour le Sahara occidental et certains observateurs pensent que c’est tant mieux, relève le reporter. Il affirme que sans le soutien du Maroc, un État sahraoui indépendant serait en difficulté. Il bénéficierait de l’aide de l’Algérie, plus riche que le Maroc grâce à des hydrocarbures abondants. Mais l’Algérie, précise The Economist, elle-même est dans la tourmente. Les efforts pour sevrer l’économie du pétrole et du gaz ont échoué. De grandes manifestations en 2019 ont conduit à la démission du président. La population voit le nouveau comme une marionnette de l’armée. Quant à l’État, il réprime les groupes associés au mouvement pro-démocratie Hirak.

Le Maroc, juge The Economist, est mieux préparé pour l’avenir, en citant un certain nombres de facteurs. Le Royaume abrite les plus grands constructeurs automobiles et d’avions d’Afrique et ses trains les plus rapides. Plus de 60% des Marocains ont reçu deux injections du vaccin covid-19, contre 10% des Algériens. Plus d’un tiers de l’énergie du pays provient d’énergies renouvelables.

Pourtant, relaye le quotidien, « les Sahraouis du côté marocain ont de quoi être mécontents ». Ceux qui parlent d’indépendance soutiennent qu’on leur refuse des emplois. Les militants en faveur de l’indépendance du Sahara seraient traqués par la police. Quant à l’offre d’autonomie du Maroc, les Sahraouis pointent du doigt « la monarchie répressive ». Ce ne serait pas comme l’Ecosse en Grande-Bretagne, disent-ils. Bien sûr, les choses sont pires de l’autre côté du mur de sable, où de nombreux Sahraouis ont passé toute leur vie dans des camps poussiéreux. Certains ont participé au Hirak et émettent des réserves sur le leadership du polisario. Notamment sur Ghali, qui a 72 ans. Pourtant, relate le reporter, les dirigeants grisonnants du polisario semblent peu enclins à passer le relais à une nouvelle génération.